2025/07/20

防犯カメラと個人情報保護法の関係は?

運用のポイントと注意点

防犯カメラは、防犯や安全対策のために多くの企業や施設に導入されています。しかし、防犯カメラの映像には通行人や従業員、顧客などが映り込むこともあり、これらの映像が「個人情報」に該当するケースも少なくありません。適切に運用しなければ、プライバシー侵害や個人情報の漏洩につながるリスクがあるため、注意が必要です。 この記事では、防犯カメラと個人情報保護法の関係性や法令を順守するための設置・運用のポイントのほか、個人情報の漏洩を防ぐための注意点について解説します。

防犯カメラと個人情報の関係性

防犯カメラを設置・運用する際は、「個人情報を扱っている」という意識を持たなければなりません。日本では「個人情報保護法」により、個人情報の取得・利用・管理に関するルールが明確に定められています。防犯カメラも例外ではなく、設置・運用には法令を正しく理解した上での対応が必要です。

個人情報の取り扱いを軽視した使い方をしてしまうと、情報漏洩や信頼の損失、さらには法的責任を問われるリスクもあります。一方で、適切に運用すれば、防犯や安全確保に大きな効果を発揮するツールにもなるでしょう。防犯カメラは、個人情報を扱う機器であることを意識し、法令と倫理の両面において配慮の行き届いた運用が求められます。

個人情報保護法とは

個人情報保護法とは、個人のプライバシーを守るために、企業や組織などが個人情報を適切に取得・利用・管理・提供することを定めた法律です。正式には「個人情報の保護に関する法律」といい、個人情報の不正利用や漏洩から国民を保護する目的で制定されました。

個人情報保護法における個人情報とは、氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、顔写真など、特定の個人を識別できる情報を指します。また、ほかの情報と照合することで個人が特定できる場合も個人情報に該当します。

企業や組織は、個人情報を取得する際、利用目的を本人に明示しなければなりません。さらに、取得した情報を目的以外に使用したり、本人の同意なく第三者に提供したりすることは禁止されています。

防犯カメラの設置・運用においては、目的を明確にし、必要以上の録画や無断での映像公開を避けることが重要です。「監視カメラ作動中」といった掲示を行い、利用者や通行人に対して撮影の事実を周知する必要もあります。撮影される側のプライバシーを守るためにも重要な取り組みです。

なお、防犯カメラの設置に関するガイドラインは、自治体によって細かな規定が異なるため、必ず確認しましょう。

※参考:内閣府大臣官房政府広報室「個人情報保護法」を分かりやすく解説。個人情報の取扱いルールとは?」

どのような映像が個人情報に該当する?

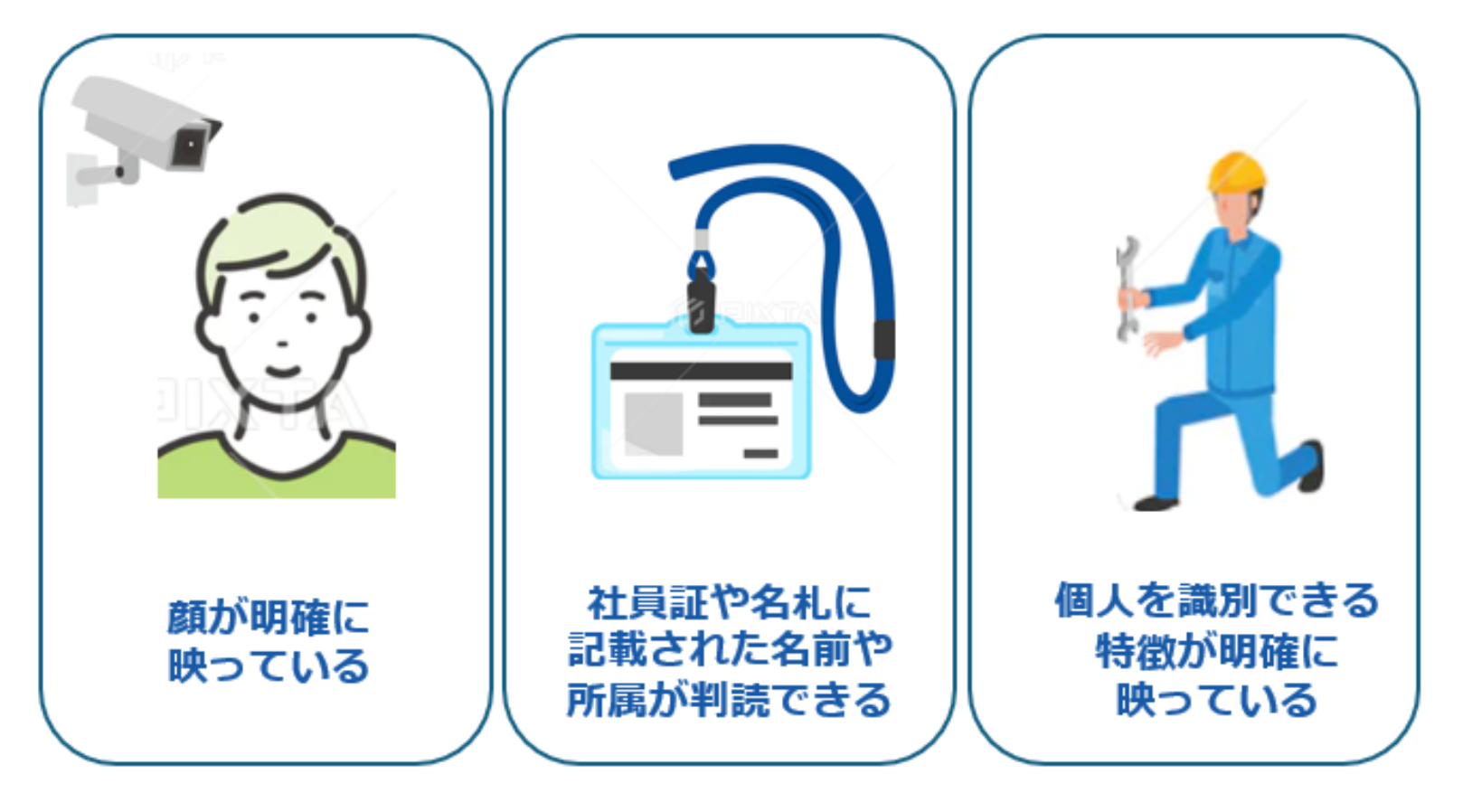

防犯カメラの映像が個人情報に該当するかどうかは、個人情報保護法にもとづき、映っている情報から特定の個人を識別できるか否かが判断基準となります。「映像を見て、誰であるかがわかるか」がポイントとなり、具体的には下記のようなケースが該当します。

防犯カメラの映像が個人情報に該当する例

一方、風景や遠景に映る不特定多数の人々など、個人を識別できない映像は個人情報には該当しません。ただし、ほかの情報と組み合わせることで個人の特定が可能になるケースもあるため、取り扱いには十分な注意が必要です。

防犯カメラ設置で個人情報保護法を順守するためのポイント

企業や施設で防犯カメラを設置・運用する際は、どのような点に注意すればいいのでしょうか。ここでは、防犯カメラの設置・運用における、個人情報保護法を順守するために押さえておきたいポイントをご紹介します。

目的の明確化

防犯カメラを設置する際には、設置の目的を明確にすることが重要です。目的を明確にすることは、個人情報保護法の基本原則の1つである「利用目的の特定」にも該当します。

例えば、「施設内の安全確保」「不審者の侵入防止」「従業員が安心して働ける環境づくり」など、具体的かつ正当な理由を掲げなければなりません。「監視のため」など、目的が曖昧な場合、不当な個人情報の取得とみなされる可能性もあります。また、撮影した映像は、定めた目的以外に使用できないことにも留意しましょう。

撮影の周知

防犯カメラの設置におけるポイントの1つは、撮影の周知です。利用者や通行人に対して、防犯カメラで撮影している事実を明確に知らせることは、個人情報保護法における「適正な取得」の原則に関わります。

具体的には、「防犯カメラ作動中」「このエリアは監視カメラで録画されています」といった掲示物を目立つ場所に設置することが推奨されます。周知せずに無断で撮影をしていると、たとえ防犯目的であってもプライバシーの侵害と受け取られる可能性があり、企業や施設の信頼性を損なう事態になりかねません。特に、店舗や商業施設など、不特定多数の人が出入りする場所では、十分な周知が必要です。

映像データの適切な管理

防犯カメラで撮影された映像データは、個人情報に該当する可能性があるため、管理方法にも十分な配慮が必要です。適切に管理されていない場合、情報漏洩や不正利用といった重大なリスクを招きかねません。適切な保存期間の設定や、セキュリティ対策が必要不可欠です。

第三者提供の制限

防犯カメラで取得した映像データを第三者に提供する際には、厳格な制限が設けられています。個人情報保護法では、本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することを原則として禁止しているため、映像の扱いには十分な注意が必要です。

例えば、防犯カメラの映像を無断で社外に提供したり、SNSなどで共有したりする行為は、個人情報保護法に違反する可能性があります。また、法的な問題だけでなく、企業や施設の信頼を大きく損なう原因にもなります。

例外として、警察などの公的機関から法的根拠にもとづく正式な要請があった場合や、人命・財産保護の緊急時など、一定の条件を満たせば本人の同意なしに提供することも可能です。ただし、映像データを第三者へ提供した記録を残し、提供の妥当性を明確にすることが大切です。

防犯カメラの個人情報漏洩を防ぐための注意点

防犯カメラは犯罪抑止や安全確保に大きな効果を発揮しますが、一方で映像データの取り扱いを誤ると、個人情報の漏洩につながるリスクもあります。防犯カメラの設置・運用において個人情報漏洩を防ぐために、管理者が実施すべき注意点を見ていきましょう。

アクセス制限を徹底する

防犯カメラの映像データを安全に管理するためには、アクセスできる人を制限することが基本です。誰でも簡単に映像を閲覧できる状態では、不正閲覧や情報漏洩のリスクが高まります。

まず、映像データを取り扱う担当者を限定します。役職や業務内容に応じて権限を分けることで、不必要な閲覧や操作を防ぐことが可能です。

HDDやSDカードなどを使用してローカル保存する場合は、施錠や保存場所の入室管理など、物理的なセキュリティ対策を講じる必要もあります。また、ローカル保存は、万が一盗難や災害が発生した際に録画データを失う可能性もあるため、注意しなければなりません。

一方、外部のクラウドサーバー上に映像を保存するクラウド保存では、不正アクセス対策として、通信の暗号化やアクセス制限などが必要です。さらに、ログ管理機能を活用し、「誰が」「いつ」「どの映像に」アクセスしたかを記録することで、不正利用の抑止にもつながります。セキュリティ対策が講じられた、信頼性の高いサービスを選ぶことで安心して使用できるでしょう。

保存期間を適切に設定する

防犯カメラの映像データは、必要な期間だけ保存し、不要になったらすみやかに削除することが望ましい対応です。過度な長期保存は、個人情報漏洩や不正利用のリスクを高める要因になります。

映像データの保存期間は、法律などに明確な基準が定められていないため、設置者の判断に委ねられます。そのため、防犯カメラを設置する目的に応じて、適切に設定しましょう。例えば、店舗の防犯目的であれば「1週間」、オフィスビルの入退室管理であれば「1ヵ月」など、実務に即した保存期間を設けるのが一般的です。必要以上に長期間保存することは、単に管理の手間が増えるだけでなく、万が一情報が漏洩した場合の被害範囲も広がるため注意しなければなりません。

定期的なセキュリティチェックを実施する

防犯カメラは、一度設置して終わりではなく、継続的なセキュリティチェックを実施することが重要です。ローカル保存でもクラウド保存でも、セキュリティの脆弱性を放置すると、映像データの漏洩や不正アクセスといったリスクを招くおそれがあります。

セキュリティチェックでは、機器やシステム全体の脆弱性を定期的に確認しましょう。HDDや録画装置などのローカル保存の場合、ファームウェアや録画管理ソフトのアップデートが遅れていると、脆弱性を突かれる可能性があります。OSやソフトウェアの更新情報を定期的に確認し、脆弱性や問題点を修正するための更新プログラム(パッチ)を適用することが大切です。

クラウド保存の場合は、定期的にアクセス制限の見直しをしたり、アカウントの利用状況をログで確認したりして、不審なアクセスがないか監視が必要です。また、クラウドサービスの提供事業者によるセキュリティ管理の状況についても、定期的に確認することが望まれます。

無断で映像を公開・提供しない

防犯カメラの映像データは、個人のプライバシーに関わる情報であるため、本人の同意なく外部に公開・提供すると個人情報保護法違反に該当する可能性があります。近年では、SNSや動画サイトに映像をアップロードしてしまうケースも見られますが、このような行為はプライバシーの侵害にもなりかねません。

特に、顔がはっきり映っていたり、特定の人物が容易に識別できたりする映像を不特定多数に向けて公開した場合、名誉毀損や肖像権侵害といった法的リスクも伴います。たとえ悪意がなかったとしても、相手にとっては重大なプライバシー侵害になりかねません。

無断での映像公開・提供は、企業や施設の信用を失墜させる行為といえます。運用ルールを明文化し、従業員に周知徹底することで、リスクを未然に防ぎましょう。

個人情報を守りながら、防犯カメラを正しく活用しよう

防犯カメラは、犯罪抑止や安全確保のために有効なツールです。しかし、運用する際は、個人情報保護法にもとづく適切な対応が求められます。映像が個人情報に該当する場合、撮影目的の明確化や周知、データの安全な管理、第三者提供の制限といった基本的なルールを守ることが大切です。さらに、保存期間の設定やセキュリティ対策など日々の運用においても高い意識が求められます。

防犯カメラの設置にあたり、個人情報の漏洩などセキュリティ面で不安を感じる方には、クラウド型の防犯カメラ「Cameleo(カメレオ)」がおすすめです。「Cameleo(カメレオ)」は、多層的なセキュリティ対策が講じることができ、個人情報保護にも配慮されています。例えば、ユーザーごとのアクセス権限を柔軟に管理できるため、役割に応じて映像データの取り扱いが可能です。また、保存期間の設定や不要データの自動削除にも対応しており、効率的かつ安全な運用が実現できます。通信の暗号化に加え、日々の脆弱性への対応や不正アクセスの防止にも対応。安心・安全な防犯カメラの設置・運用をサポートします。ぜひお気軽にお問い合わせください。